近鉄京奈特急に乗る(京都−近鉄奈良、車内と車窓も収録)

京都と奈良の移動方法は多くありますが、その中でメジャーな方法が近鉄を利用することでしょう。その近鉄で早くて快適な手段は特急です。この系統は京奈特急ともいわれます。京奈特急は派手さはありませんが、30分間隔で運転されており、根強い需要があることが伺えます。その実態を確認しました。

京都と奈良の移動方法は多くありますが、その中でメジャーな方法が近鉄を利用することでしょう。その近鉄で早くて快適な手段は特急です。この系統は京奈特急ともいわれます。京奈特急は派手さはありませんが、30分間隔で運転されており、根強い需要があることが伺えます。その実態を確認しました。

6両編成と4両編成に分割することができるEXE。2018年新ダイヤで日中の特急が6両編成になったため、その特徴を生かした運用はそう多くありません。しかし、夕方の上りには小田原で増結される運用があります。今回はその増結運用に乗ってみました。

国鉄末期から10分間隔運転が行われた静岡地区。現在は10分間隔運転が行われているのは、静岡駅を中心とした興津-島田だけですが、その他の区間でも20分間隔で運転が行われています。今回は、18きっぷシーズンに東部地区の富士から熱海までに乗ってみました。

甲府と静岡を結ぶ特急ふじかわ。ローカル特急と思われながら2時間間隔運転を行うなど、意外と需要があることも読みとれます。では、実際はどうなのでしょうか?

団体専用車両である「お座敷車両」。しかし、このような車両が一般に解放される機会があります。今回はその貴重な機会であるお座敷車両を使用した臨時快速「お座敷桃源郷パノラマ号」に乗る機会に恵まれました。その道中の様子とお座敷列車の内装を紹介することにしましょう。 写真1. お座敷車両「華」の...

伊豆方面への看板列車といえば、スーパービュー踊り子でしょう。近い将来、E261系による特急が運転される予定です。それに伴ってスーパービュー踊り子も再編されると予想されます。そこで、スーパービュー踊り子の日常の姿を記録しました。 写真1. 伊東に入線する251系スーパービュー踊り子 ...

伊豆急行の看板列車といえば、リゾート21でしょう。そして、年末年始の連休という繁忙期に乗ってみました。繁忙期だから混んでいるのでしょうか。それとも冬に伊豆に行く人が少なくて空いているのでしょうか。その実態を観察するとともに、沿線の美しい海岸線も堪能しました。 写真1. 伊豆急下田に停車...

お座敷列車。これに乗る機会はとても限られています。その中でもなかなか乗れないのが宴です。その宴にわずかながら乗車しましたので、その記録をまとめます。単なる乗車記のみならずお座敷列車の将来についても考えます。

京成の子会社である新京成電鉄。色を変更したり、車両数を変更したりと小規模の変化が行われている鉄道でもあります。その新京成の実態を探ってみました。今回は特別な車両に乗ることができました。その車両についても取り上げます。 写真1. ラッピング車 松戸から新鎌ヶ谷まで乗る あれこれ言...

2019年3月ダイヤ改正で特急の再編がなされる中央線。特快以下の料金不要列車については特にアナウンスされていませんが、それなりの変化が予想されます。そこで、実際にその中央線に乗ってみました。

東京から北西方向に向かう西武池袋線。この路線は多数の種別が設定されていることで有名です。といっても、日中時間帯は種類は多くありません。その日中時間帯の主力となる急行に乗ってみました。

豊橋から三河田原までの路線と、豊橋市内に路面電車を有する豊橋鉄道。あまり取り上げられる機会は多くありませんが、15分間隔運転を行っていたりするなど、地方民鉄でも優等生といえる鉄道でしょう。この優等生の実態に触れてみました。

名古屋地区の東海道線の魅力といえば、高速運転する快速系でしょう。名古屋を中心に西側は岐阜へ、東側は豊橋まで高速運転していますが、ここでは距離の長い豊橋まで乗車しました。また、基礎的な情報や主力車両の内装にも触れています。

名古屋から臨海部まで伸びているあおなみ線。この路線の開業は比較的新しいですが、リニア鉄道館などへのアクセス路線として定着しています。その実態を観察しました。

バスは道路を走るもの、鉄道は線路を走るもの、多くの人はそのように信じて疑わないことでしょう。しかし、名古屋には軌道上を走るバスがあります。いわば線路を走るバスです。その特殊な乗りものに乗ってみました。

関東の大手民鉄で唯一東京都に乗り入れていないのが相模鉄道、いわゆる相鉄です。そのためか、独自の路線を歩んできました。では、どのような様子なのでしょうか。その様子を探ることにしました。

名鉄の離れ小島的な路線、名鉄瀬戸線。栄地区にターミナルがある唯一の大手民鉄で、独特の個性を発揮しています。その瀬戸線に乗ってみましょう。

名鉄でも路線長が長いほうに属するものの、いまいち地味な印象が拭えない三河線。その三河線に実際に乗車してみました。また、碧南方面から名古屋方面への乗客をJR線に流さないようにする努力も実際に観察しました。

名鉄にはさまざまな路線がありますが、その中でも閑散路線ともいえるのが蒲郡線です。そのパートナー的な路線の西尾線とからめて実態を眺めてみました。

名鉄の路線網の東側を見ると、小さな支線があります。国府から豊川稲荷までの豊川線です。ラッシュ時には特急が乗り入れ、終日急行が運転されています。それほど重要な路線なのでしょうか。実際に乗ってみて実態を探ってみました。 名鉄豊川線の概要 名鉄豊川線の概要を復習しましょう。 区間:国府-...

名古屋で一番の私鉄、それは名古屋鉄道です。その名古屋鉄道で象徴的なものが特急でしょう。その特急でも目立つ存在が展望車です。その展望車に乗ってみました。

名古屋と長野を結ぶ特急しなの。1990年代に現在の383系電車に置き換わってから特に動きのない安定した系統です。どのような状態で安定しているのでしょうか。そして、3連休最初の土曜日の上りの混雑はどのようなものでしょうか。実際に乗って探ってみました。さらに将来像についても考えてみました。

全てが新型になったスーパーあずさ。新型フィーバーが終わった普通の3連休に普通の姿を探りました。乗り心地はどうなのでしょうか。そして、3連休初日の混雑はどうなのでしょうか。実際に乗って確認しました。また、今後の方向性についても考えました。

若者の街、渋谷、下北沢、そして吉祥寺。これらを結ぶのが京王井の頭線です。その井の頭線の混雑はどうなのでしょうか。電車に乗りながら探ることにしました。 井の頭線の概要 図1. 井の頭線の経路(googleマップより引用) 井の頭線は渋谷と吉祥寺を結ぶ路線です。途中、下北沢、明大前...

東京の外縁部を結ぶ東武アーバンパークライン(野田線)。かつては東武野田線と呼んでいましたが、2014年4月よりアーバンパークラインという名称を与えられています。そして、2020年には柏-船橋の急行運転も開始します。現地を訪れながら急行の停車駅など将来像を考えてみました。 写真1. 柏に...

南武線には快速が運転されています。この快速に実際に乗ってみました。ただの乗車記だけなく、考察も加えています。

吾妻線の大前、そこは人口の多い関東地方にありながら、本数が少ない駅-秘境駅。そんな駅に行くのはかなりの困難が伴う、とまではいかなくとも簡単にはいきません。その大前に行きました。

S-trainに乗車する機会に恵まれました。運転開始から2年経過した「通常の姿」を記録しました。土休日運転のS-trainの概要をまとめるとともに、実際に乗車してどの程度混雑しているのか、車内の雰囲気はどうなのかという実態をまとめ、将来像を考えます。

写真1. 美しい富士山ビュー特急 富士山ビュー特急に乗車しましたので、その模様をお伝えします。富士山ビュー特急は自由席主体ですが、着席できるのでしょうか?全員着席が難しければ、どの時間に向かえば着席できるのでしょうか? 富士山ビュー特急の概要 私の乗車記を記す前に、富士山ビュー...

山梨方面に安く行けるため人気の高いホリデー快速ビューやまなし号。主要駅の時刻や進行方向向きの座席をまとめました。運転日もまとめています(そして勘違いしそうな日も)。また、気になる混雑状況などの、「実際に乗らないとわからない」部分についても触れています。

実際に乗ることで、小田急新ダイヤの実態がどのようなものであるかを観察しました。ただ「〇〇という種別を撮影できた!」という類のものではなく、現場での観察から実態を把握しようというものです。そして、今後のあるべき姿も簡単に考察しました。

旅行での大きなウエイトを占めるのが交通費です。その交通費を割安にする方法はあるのでしょうか?ここでは、鉄道マニアの私が、移動時間を犠牲にすることなく、交通費を節約する方法を述べましょう。この方法は誰でも採用できます。

平日昼間の京葉線に乗車する機会がありました。そのときの様子を綴ってみましょう。

京王では特急から各停まで含めたさまざまな列車種別が設定されており、有機的なダイヤとなっています。特に、新宿-調布は日中時間帯でも特急から各停まで含めた複雑な運行を行っています。今回は新宿-京王多摩センターでその様子を観察しました。

写真1. 225系が登場しても主力車両、223系 新快速に姫路から三ノ宮まで乗車する機会に恵まれましたので、側面展望を収録いたしました。 写真2. 快適な223系の車内 223系は転換式クロスシート、いわゆる転クロの車内です(写真2)。そのため、窓側の席に着席すると...

写真1. 山陽車も日常的に乗り入れる 阪神なんば線が開業して以来、阪神電車の速達列車は他路線への直通が基本となりました。そのワンシーンを記録できました。 写真2. 魚崎で見かけた直通特急阪神梅田行き 魚崎に直通特急がやってきました(写真2)。行き先表示をよく見てみま...

写真1. 神戸電鉄の主力車両5000系 神戸電鉄の基礎知識 神戸電鉄は神戸の山のほうを走っている路線です。起点は湊川です(新開地ではありません!)。ただし、新開地-湊川は神戸高速鉄道の路線ですが、直通しており車両も全て神戸電鉄のものですから、実質的な起点は新開地といえましょう。その起...

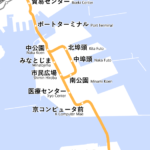

乗車前に:ポートライナーの基礎知識 図1. ポートライナーの路線図(wikipediaより掲載) この路線図を見ただけではわかりませんが、以下の系統が運転されています。 a) 三宮から神戸空港までの系統 b) 三宮→市民広場→北公園→三宮の系統(島内反時計回り) a) の系統は...

出張の中で「東京から来た」と言うと、世界遺産の姫路城を見たほうが良いとアドバイスを受けました。そこで、姫路城を見ることにしました。今は国際化の時代です。弊サイトもその時代に乗っかり、英語表記も取り入れます(キャー、すごーい!)。google翻訳のコピペということは秘密です。 姫路へのアクセス ...

写真1. 加古川に入線する新快速 三ノ宮から姫路まで新快速に乗車し、その前面展望を眺めました。なお、三ノ宮→西明石と加古川→姫路は別日に収録し、日程の都合で西明石→加古川は省略しています。ただのつなぎ合わせじゃないかって?まあ、それは…。 三ノ宮→西明石の前面展望 写真...

大阪から三ノ宮まで移動する手段として、神戸線の快速を選択しました。理由ですか?新快速に乗り遅れたためです。 写真1. 大阪に入線してきた神戸線快速 写真2. 221系の車内 やってきたのは221系の未更新車でした(写真1)。未更新車は前面に行先表示機がついていないの...

私は東京都民です。そのため、運転免許の更新も東京で行います。そのときに言われた言葉の1つが印象に残っています。 「東京にはロータリー交差点があります。何かの機会があれば行ってみてください。」 その言葉はずっと忘れていましたが、何かのきっかけで思い出しました。行ってみようと思ったのです。でも情...

四国鉄道旅行記にも記しましたが、私はGWにサンライズ瀬戸号に乗車しました。ここでは、サンライズエクスプレスの基本~乗車案内まで記します。事前の準備と実際の乗車記録(そして車内の使い方のコツ)を執筆いたします。 基礎知識の確認 サンライズエクスプレスの概要 弊サイトをお気に入り登録している人...

小田急線に乗車する機会に恵まれましたので、千代田線直通急行からダイヤを観察いたしました。 私は小田急多摩センターから乗車です。隣の唐木田始発なので、空いていました。 写真1. 今回乗車した急行 今回乗車した急行はJR車です(写真1)。はまなす無き今、JR唯一の急行とこじつけ...

リニューアルが進む小田急30000形EXE。リニューアル後の車両(EXEα)乗車する機会に恵まれましたので、車外、車内の観察をするとともに、片瀬江ノ島から新宿までの実際の乗車体験も記しました。

鎌倉の江ノ電ホームは大変な混雑です。5/6に筆舌に尽くしがたい混雑に襲われるということで、沿線住民が優先的に乗車できるような措置をとるようです(社会実験についての掲示物を撮影し忘れたため、写真はありません…)。 写真1. 発車時刻が表示されない電光掲示板 発車時刻が毎時00分から...

世間ではいわゆる大型連休がスタートしました。鉄道界の話題は四季島の初運行ですが、そんなこと全く関係なしに、4/29に湘南地区に出かけました。 私は山手線沿線住民で、自宅の最寄駅から湘南新宿ラインの姿が見えます。せっかくの行楽日和、グリーン車に乗ってみましょう。私は新宿からグリーン車に乗車しまし...

多くの人にとってなぞの存在、お座敷列車。ここでは、お座敷列車の探しかた、予約から実際の乗車まで2015年6月の乗車体験を例に示します。また、お座敷列車特有の車内についてもまとめます。

都電の車両に親しむ 都電には様々な車両が走っています。私もよくわかっていませんが、最近は古い車両から真新しい走行音が聞こえてびっくりしました。 写真1. 吊り掛け駆動の美しい音色を奏でない車両(巣鴨新田で撮影) 巣鴨新田で電車を待っていたら、早稲田行きが入線してきました。この車...

小田急は16年の3月に主力を急行から快速急行に変更するという、ダイヤ改正を実施しました。それを見てみましょう。 小田急ダイヤの概要 新宿断面では20分サイクルのパターンダイヤとなっています。正確には、小田原方に行くに連れて特急の停車駅や行先の差(新宿発00分と21分は小田原行きではなく新松田...